News

『縄文のデザイン展』関連イベント「ワークショップ」「トークイベント」を開催しました

2025年04月28日

山梨デザインセンターでは、オープニングを飾る企画展「縄文のデザイン展~縄文土器から紐解く山梨デザインの原点~」 を3月19日(水)から4月21日(月)まで開催しました。

本展の関連イベントとして、4月19日(土)に山梨デザインセンターにおいて「縄文土器づくりワークショップ」と「トークイベント」を開催し、多くの皆様にご参加・ご来場いただきました。

「縄文土器づくりワークショップ」

山梨県埋蔵文化財センターの職員の皆様の指導のもと、小中学生、保護者の皆様、計35名に縄文土器づくりワークショップにご参加いただきました。

縄文土器の持つ特有のデザインの意味や用途を考えながら、県内で出土した土器をモチーフに、粘土を使って一から土器づくりを体験していただきました。

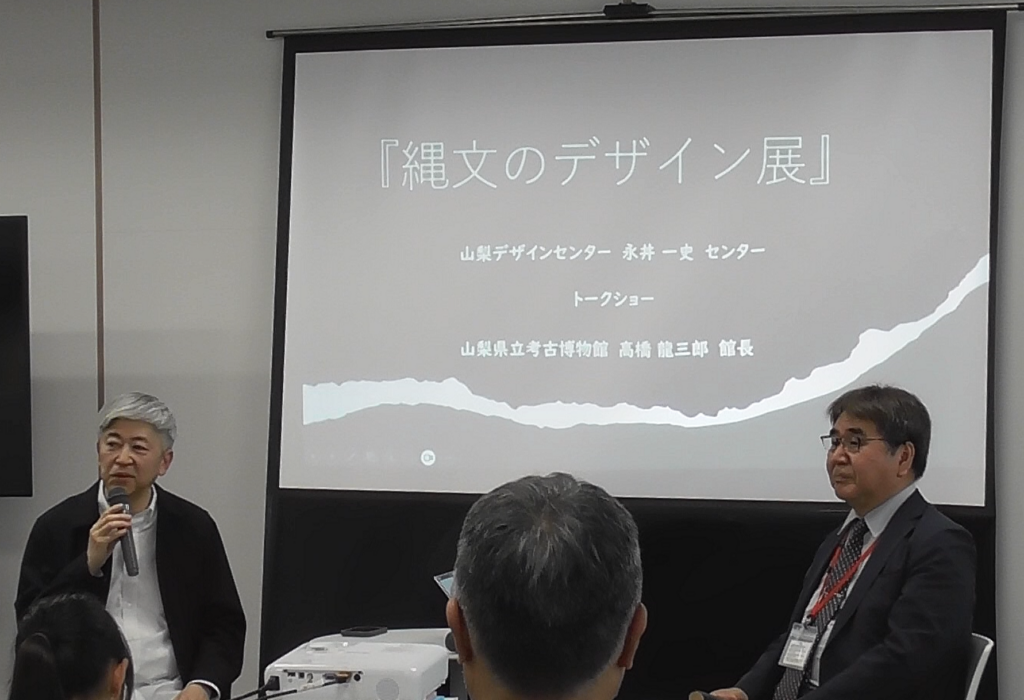

「トークイベント」

縄文とデザイン ── 過去と未来をつなぐ創造の対話

開設後初の企画展の関連イベントとして、山梨県立考古博物館の高橋龍三郎館長と、当センター長でありデザイナーでもある永井一史氏による対談イベントが行われました。

縄文土器の造形や精神性を入り口に、古代の造形文化と現代のデザインの接点を探るこの試みは、学術と創造の垣根を越えた対話となりました。

縄文の美 ── 文化的テロワールとしての起点

トークは、永井センター長による展示の背景説明から始まった。

山梨デザインセンターでは「文化的テロワール」という概念を活動の基盤に掲げている。「テロワール」とは本来、気候や風土など土地固有の要素がもたらす文化的影響を意味するワイン用語だが、それを「文化的」に拡張し、生活文化・産業の歴史といった要素すべてを含めて再定義している。

「山梨の文化的テロワールの原点に立ち返るとすれば、それは縄文ではないか」。そうした思考から生まれたのが本展「縄文とデザイン」であり、縄文時代の造形を現代のデザインの視座から見つめ直すことは、未来の創造に資するヒントを得る営みであると語った。

縄文の深奥 ── 文様に宿る風土の記憶

続いて高橋館長が語りを引き継いだ。縄文時代は約1万3000年という長い時間にわたり続いた先史時代であり、現在展示されている土器は、その中期(約5000年前)のものにあたる。

高橋館長は、縄文文化の多様性や地域性についてふれつつ、土器の文様がいかに進化していったか、そしてそれがどれほど高度な造形的洗練を示しているかを、専門家の目線で丁寧に解説した。

また、自身がかつて研究していた東北地方の縄文文化と比較しつつ、「山梨の縄文土器には、独特の穏やかさや均整が感じられる」と述べた。

東北の土器が「密度の濃い、攻めの造形」であるのに対し、八ヶ岳山麓から甲府盆地にかけての土器は、より静けさを内包した美しさがあり、これはまさに文化的テロワールがもたらした違いだという。

蛇・鳥・猪 ── アニミズムを超えた象徴

会場には、文様を展開図として開いた3Dデータのスライドも映された。高橋館長は、そこに描かれる動物モチーフ──蛇、鳥、猪──について解説。特に「蛇」が極めて象徴的存在であり、鳥や猪と対になるかたちで土器に表されることが多いという。

興味深いのは、縄文時代の膨大な生物知識がありながら、土器に表現されたのは限られた動物に過ぎない点である。「すべての動物がアニミズムの対象ではなかった。

蛇、鳥、猪の三種が特別な意味を持っていた可能性が高く、これはアニミズムを超えてトーテミズムに近い価値観だったのではないか」との見解が示された。

また、土器の用途にも言及があり、展示された土器の多くが底に穴をあけられており、これは人の死に際して用いられた「埋葬具」としての側面をもつと説明された。

日常と非日常、生と死の両義性をあわせもつのが縄文土器である、という指摘に永井センター長も強く共感を示した。

「道具」への視点 ── 現代との違い

話題は、道具の意味へと広がっていく。現代において道具は大量生産され、作り手の顔が見えない存在となっている。

だが、縄文の道具は「誰が作ったかがわかる」ものであり、作り手と使い手の関係性がはっきりしていた社会構造のなかで生まれたものだった。これは、物の意味が単なる機能性にとどまらず、共同体的価値や精神性を内包していたことを意味している。

高橋館長は「道具は、作者の名とともに人から人へと受け継がれるものだった」と語り、永井センター長は「現代の消費社会における匿名性とはまったく異なる」と応じた。

文様の継承 ── 記憶とデザイン

土器の文様については、当時の人々がどうやってその複雑な文様を制作・継承していたのかという問いが立てられた。高橋館長は、「縄文人には高度な記憶力と観察力があり、文様は脳に刻まれた知識として継承されたのではないか」と推察。

ノートもデジタルもない時代に、造形のデザインが口承や観察、実践のなかで受け継がれていたのだ。

また、土器のデザインは個人の創造ではなく、集落や血縁、婚姻関係のなかで生まれた集合的な表現であり、コミュニティの中での共有感覚が育んだ文化だったと考えられる。

過剰さの意味 ── 縄文と現代のデザイン比較

後半では、永井センター長が「縄文の土器は、機能性を超えた“過剰“なデザインに見える。これをどう捉えればよいか?」と問いかける。高橋館長は「その過剰さこそ、日常的な用途を超えた精神的・儀礼的意味が込められている証」と応じた。

火にかけるには不便な形状も、見送る、祈る、思い出すといった用途ではふさわしく、そこには機能では測れない「美」の存在があると述べた。

岡本太郎の「芸術は爆発だ」という言葉にもふれ、「縄文の渦巻く造形や突起は、日本美術の源流」と語ったエピソードは、縄文土器を“アートの原点“として再評価する契機となる。

会場からの質問では、「文様に祖先や家族との記憶が宿っていたのでは?」という意見に対し、高橋館長は「それは大いにありうる」と共感を示し、「道具が家族の記憶装置となっていた可能性は高い」と応じた。

また、土器が共有コードをもち、集落内外で相互に伝達・継承されていたことも指摘され、縄文社会の高度なネットワーク性が浮き彫りになった。

最後に、永井センター長は「現代のデザインは機能性に重点が置かれがちだが、縄文のの造形から、もう一度“意味をつくる“という原点に立ち返ることができるのではないか」と締めくくった。

高橋館長は、「現代の視点で縄文を評価することは難しいが、だからこそ無限の解釈があり、それが研究の魅力だ」と語った。

この対談は、縄文という遥かな過去に生きた人々の営みが、現代の創造や思考に豊かなヒントがあることを教えてくれました。

土器は単なるモノではなく、関係性、記憶、祈りのデザインである──。その事実をあらためて感じさせる、展示の締めくくりにふさわしい時間となりました。

問い合わせ先

山梨デザインセンター Tel 055-223-1796