News

13/印傳の山本 山本 裕輔「デザイナー&クリエイターズネットワーク」登壇者の紹介

2025年09月25日

デザイナー&クリエイターズネットワーク登壇者の紹介です。

今回は株式会社印傳の山本の山本 裕輔さんです。

(登壇日:2025年9月25日)

山本 裕輔

印傳の山本 代表取締役

・甲州印伝 伝統工芸士

・甲州印伝組合 専務理事

・甲州印伝伝統工芸士会 会長

1.伝統的工芸品のキホン

本日は、山梨県の伝統的工芸品である「甲州印伝」について皆さんにご紹介します。「甲州印伝」という名称を聞いたことがある方も多いと思いますが、実際に誰かに説明できるという方は少ないのではないでしょうか。県外の方に「甲州印伝って何?」と聞かれたときに、きちんと説明できる人は意外と少ないものです。知らない方がいても不思議ではありません。せっかくなので、今日は印伝の基本をお伝えしたいと思います。

改めまして、私は山本裕輔と申します。

「株式会社印傳の山本」の代表を10年ほど務めており、2018年には甲州印伝の「伝統工芸士」として認定されました。現在、甲州印伝の伝統工芸士(総合部門)を持っているのは、日本で私と弟の2人だけです。私は35歳のときにこの称号を取得し、当時は業界最年少でした。これまで様々なコンクールの受賞を経験し、会社としての最高賞は「内閣総理大臣賞」です。

さて、「伝統工芸品」とは何かというと、正式には「伝統的工芸品」と呼ばれる、国が定めた条件を満たしたものを指します。これは単なる「昔ながらのもの」ではなく、法律に基づいた厳格な制度で認定されたものです。昨年に制度創設50周年を迎えた、長い歴史のある法律になっています。

山梨県では、「甲州印伝」のほかに「甲州手彫印章」「甲州貴石細工」の3品目が国の伝統的工芸品に指定されています。さらに、県独自の制度で指定された「山梨県 郷土伝統工芸品」も含めると、現在は12〜13品目が伝統工芸品として認定されています。

また、「伝統工芸士」は、伝統的工芸品を製造する事業者の中でも高い技術を持つ職人に与えられる称号です。私もこの制度に基づいて認定されました。

現在、全国には約200品目以上の伝統的工芸品があり、それぞれに使用する材料や技法が法律で細かく定められています。つまり、伝統的工芸品として製作する以上、自由にアレンジしてよいというものではなく、定められた範囲内で製作する必要があります。これを逸脱すると、法律違反となり、最悪の場合は称号の取り消しや処分が科されることがあります。

甲州印伝の場合、使用する材料は「鹿革」と「天然漆」の2つが基本です。これは、「和牛ハンバーグ」と名乗るには一定量の和牛を使わなければならないという食品表示のルールと似ています。鹿革と漆を使っていない製品を「甲州印伝」として販売することはできません。

また、甲州印伝の技法としての特徴は、「なめした鹿革に漆で模様を施す」ことです。使用する材料は、鹿革、漆、そして型紙とされています。

さらに、伝統的工芸品として認定されるには、一定の地域に複数の事業者が存在することが条件です。つまり、私の家だけが100年続いているというだけでは認定されず、地域全体で産地としての体制が整っている必要があります。これは、例えば「ぶどう」や「桃」の産地と同じような考え方です。

有田焼や秋田の曲げわっぱなども、同じように複数の事業者がそれぞれの製品を作ることで産地と認定されています。甲州印伝も同様で、複数の事業者が印伝製品を作ることで、産地としての定義が成立しています。

一般的に「伝統工芸の産地」と聞くと、小規模な職人さんの工房が点在しているイメージを持たれるかもしれません。しかし、実際に全国100以上の産地を回ってみると、意外にも大企業の周辺に、小さな工房が点在しているという構造を多く見ます。

そのため、例えば老夫婦で営んでいる工房や、一人で製作している職人さんの小規模な工房が一つでも減ると、産地全体が危機に陥ることがあります。そうした状況ではさらに、残った事業者に消費者の注文が集中し、産地のバランスが大きく崩れてしまう、ということも起こります。

甲州印伝も例外ではありません。甲州印伝の製作を行う事業者は、2001年の時点では甲府市内に4社、山梨県全体では5社が存在していました。しかし、2025年現在では、残っているのは「印傳の山本」と「印傳屋」の2社のみです。

甲府市内の他の2社は、安定した売上があったにも関わらず、後継者がいなかったために廃業してしまいました。甲州印伝もかなり厳しい状況と言えます。

2.甲州印伝×○○

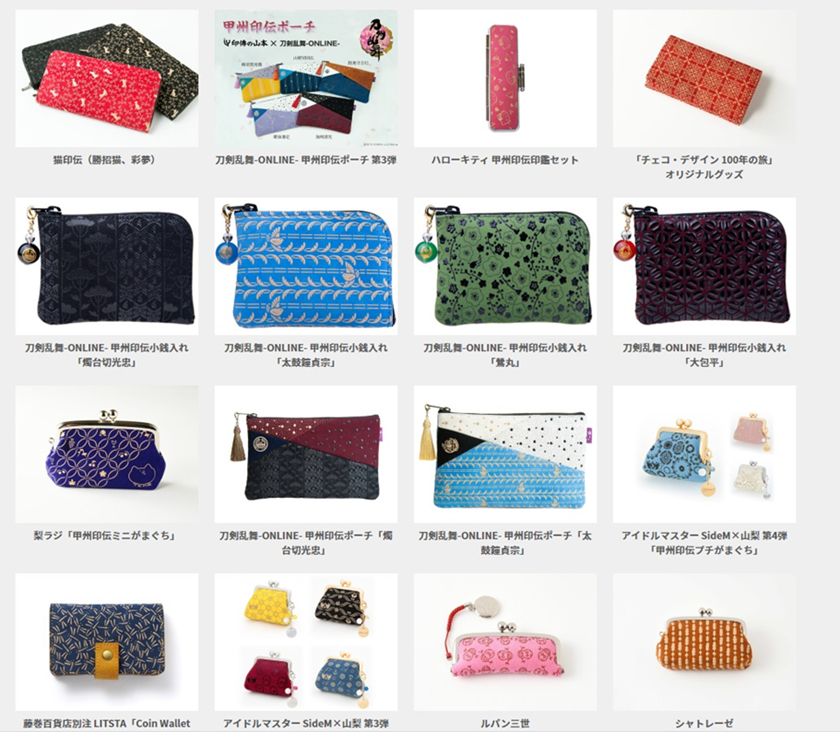

私たちの会社では、甲州印伝とアニメやゲームなどとのコラボ商品も展開しています。

たとえば、シャトレーゼの甲府駅前店やYATSUDOKIの店舗では、オリジナルのお菓子柄の印伝製品を提供しています。また、バンダイナムコの「アイドルマスター」シリーズとのコラボ商品や、美術館・博物館との公式コラボ商品なども手がけています。これらの情報は、弊社のホームページにアーカイブとして掲載していますので、ぜひご覧ください。

こうした取り組みは、印伝の技術を新しい形で広めるきっかけとなっています。

県が表彰する「山梨県 県民栄誉賞」では、印伝製品が記念品として採用されています。清水貴石さんの貴石宝飾とのコラボで、オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した山梨県出身の選手たちに贈呈しました。また、ノーベル賞を受賞した大村智さんにも、印伝製品の表彰状のケースが贈られています。

甲州印伝の歴史は、「印伝」という名前が付けられた、約250年前から始まります。それ以前は、鹿革を使った工芸品として存在していましたが、製品名として「印伝」が定着したのは江戸時代中期頃です。よく印伝には「400年の歴史があります」といったプロモーションを見かけますが、実際には今の印伝製品の形が確立されたのは、今から100年ほど前で、それ以前は半纏や武具、儀式用の道具など、今とは異なる用途の製品が中心でした。

時代の変化に合わせて製品の形も変わってきましたが、技術そのものは受け継がれています。例えば、現在はSuicaケースなども作っていますが、これは現代の生活に合わせて作られた製品です。

2009年頃からは、父の代から始めた取り組みとして、山梨県内で捕獲された鹿の革を使った製品開発を行っています。2019年には富士河口湖町で捕獲された鹿の革を使った製品を展開するなど、年ごとに地域と連携を強化した製品づくりを行ってしています。

この取り組みは、山梨県と印伝の技術が融合したものであり、ジビエや鳥獣被害対策の一環として、地域資源を有効活用する試みとして非常に高い評価を受けて、販売開始後すぐに完売することも多いです。

最近では、「スターバックス」からも声をかけていただき、印伝で作ったドリンク用スリーブを共同開発・販売しています。

また、漆の植栽にも力を入れており、山梨県内で300本以上の漆の木を育てています。これは全国でも4位の規模で、私ともう一人のパートナーで進めているプロジェクトです。漆の木は育てるのに時間がかかり、1本から採れる漆は約200g。伐採後は再び15年かけて育てるため、時間と体力が必要な作業です。

それでも、地域の方々の理解と協力を得ながら、未来の世代に技術と資源を残すためのライフワークとして取り組んでいます。こうした取り組みに関心を持っていただける方がいらっしゃれば、ぜひ一緒に考えていけたらと思います。

他にも、甲州印伝の技術を活かした新しい取り組みとして、東京・日本橋にある東レ株式会社とコラボレーションし、「ウルトラスエード」という素材を使った製品開発を行っています。ただし、この商品は「鹿革」を使用していないので、伝統工芸の定義から外れ、正式な「伝統的工芸品」としては販売出来ません。

このウルトラスエードとのコラボ製品は、植物由来の素材をベースにしており、環境にも配慮したものです。印伝と同じ技法で模様を施しており、海外の方にも好評をいただいています。ヨーロッパでは鹿革を使った商品は、少し引いた目で見られることもあるため、そうした文化的背景にも配慮した製品作りをしています。

3.伝統工芸士の技

今日は、甲州印伝の簡単な作り方をお見せします。

まず使うのは三重県の伝統的工芸品「伊勢型紙」です。これを鹿革の上に載せて、漆を塗っていきます。敷いた革の上に型紙を置き、ヘラで漆を塗ります。漆を一度だけヘラに取り、奥から手前に一気に引いていきます。これで作業は完了です。私たち伝統工芸士はこの一瞬に全ての技術を注ぎ混みます。

4.伝統的工芸品の今とその先

最後に、全国の伝統的工芸品の売上と従事者数について少し触れておきます。

伝統的工芸品の業界全体の売り上げは右肩下がりで、人口減少の影響もあり生産量も従事者数も減っています。ただし、甲州印伝に限って言えば、1970年代から比べて売上は約5倍に増えています。1970年代の甲州印伝は、ほぼ山梨県内だけで知られているものでした。それが1980年代以降、メディアで取り上げられる機会が増え、山梨県の伝統的工芸品として認定されたこともあり、PR活動が活発になりました。水晶などと並んで、山梨の名産として紹介されるようになったことで、印伝の認知度が一気に上がったのです。

さらに、近年ではアニメやゲームなどとのコラボ商品が注目されており、印伝はその分野でも積極的に展開しています。伝統工芸の中で、こうしたコラボを継続的に行っているのは、「甲州印伝」と東京都の伝統的工芸品「江戸切子」くらいだと思います。江戸切子も非常に人気があり、従事者が足りないほどの状況だと聞いています。

こうしたコラボにより市場が広がると、「自分もやってみたい」という人が増え、好循環が生まれます。印伝もその流れに乗って、少しずつ新しい層のお客さんが増えていると感じています。

ただ「やってみたい」という声はあっても、教える環境が整っていないのが現状です。1人に教えるとなると、1日5〜6時間の講師業務が必要になり、会社の通常業務が回らなくなってしまうリスクがあります。

そこで、弊社では経済産業省の後継者育成制度を活用しており、研修という形で通ってもらい、私が無償で技術を教えています。道具も自宅に持ち帰って使ってもらい、月に1回や週に1回、作品を持ってきてもらってアドバイスをするというスタイルです。

人によって異なりますが、週2回以上通っていただければ、3年ほどで一人前になれる可能性があり、5年ほどかければ、しっかりとした技術が身につくと思います。

先程実演したサイズの作品は、1年目ではまず作れません。漆を塗る際の力加減や距離感、プレッシャーのかけ方など、非常に繊細な技術が求められるからです。

「やってみたい」という声がある中で、事業者が減っているのは、実際に後継者となる人がいないからです。売上があっても、次の世代が継がないことで廃業してしまうケースが多くあります。印伝の世界では、買う人はいても、作る側になりたいという人が少ないのが現状です。

これは甲州印伝だけでなく、他の伝統工芸や多くの事業でも同じ問題を抱えています。どうすれば「この仕事に関わることが生きがいになる」と感じてもらえるのか、どうすれば魅力を伝えられるのか、それを考えることが今とても大切だと感じています。

そのためには、まずは甲州印伝を「知ってもらうこと」がとても大事だと思っています。こうしてお話しする機会も、印伝を知ってもらうための大切な活動だと考えています。

現在、私たちの会社では、小学校の課外授業として印伝の体験学習を行っています。年間で15校ほど受け入れていて、子どもたちには10cm角の革に漆で模様をつける作業を体験してもらっています。このサイズであれば、小学生でも8〜9割は成功します。

研修生として新たに印伝の技術を学ぶ時も、最初はこの10cm角から始めて、技術が安定してきたら20cm角へとステップアップしていきます。最終的には、棚板ほどの大きな面積に、均一な力加減と厚みで漆を塗れるようになることが「一人前」の目安です。これは、野球のスイングと同じで、どんなに理屈を理解していても、実際に身体で覚えなければいけない技術です。

印伝の技術は、繊細な力加減と感覚が求められるため、習得には時間がかかります。最初の1年目では、実演したような小さなサイズの作品であっても100%の精度で仕上げるのは難しいです。

印伝の技術は一朝一夕では身につかないものですが、体験を通じて興味を持ってもらうことが、次の世代につなげる第一歩だと考えています。